Krokusblütenfest in Husum 2024

Krokusse am Wegesrand beim Drelsdorfer Forst

Was für ein Gewusel, was für eine Menge kam während des Krokusblütenfestes 2024 am Sonntag in Husum zusammen. Am Tag zuvor wurde die "herrliche und erhabene" Krokuskönigin proklamiert. Anscheinend ist es den Veranstaltern entgangen, daß "Majestät" kein Titel, sondern eine Anrede ist wie "hochwohlgeboren" usw. Man hatte sich auch etwas Besonderes ausgedacht, es wurden überall Lampen aufgestellt, die im krokusfarbenen Lila bestimmte Stellen wie z. B. das Husumer Schloß vor Husum anleuchten sollten. Das Dumme nur, als es abends dunkel wurde, waren die Massen schon auf dem Wege nach Zuhause.

Wie es in einem Kommentar im örtlichen Zeitungsorgan der "Husumer Nachrichten" angemerkt wurde, hätte die Stadt Husum die Chance vertan, mit dieser Illumination gleichfalls abends ein Veranstaltungsangebot auf die Wege zu bringen. Es hätte ein Frühlingsfest werden können, wo auch abends "Musik, Kultur und Party bis in Nacht" stattfinden könnte. So war nach 20.00 Uhr kein Mensch mehr in der Stadt zu finden.

Wer dem Gewusel in der Stadt, am Hafen, auf dem Marktplatz, auf dem Wege zum Schloßhof und im Schloßgarten entgehen wollte, konnte die Krokusblüte auch anderswo im Verborgenen entdecken, wie z. B. am Wegesrand beim Drelsdorfer Forst oder fuhr gleich weitweg.

Dockkoog nach den Fluten

Schlammwüste an der Dockkoogspitze vorm Strandcafé

Deichränder aufgeweicht und notdürftig repariert

Biikebrennen und Fasnachtsbräuche

Auch wenn alljährlich auf den Inseln und auf dem Festland Nordfrieslands am Vorabend des Petritages die Biikenfeuer lodern, so sollten wir uns nicht nur an diesem Tage uns Gedanken darüber machen, woher die alte Sitte kommt und welchem Zweck sie dient.

Es kann sein, daß die Biiken oder Baken auf alte heidnische Bräuche zurückzuführen sind, allerdings in den meisten Fällen gehen sie auf pragmatische und jahreszeitlich bedingte Gewohnheiten zurück. Aus diesen Gewohnheiten ist auch die Fastenzeit im christlichen Gedenkjahr entstanden, die insgesamt um die 40 Tage dauerte und am ersten Ostertage endete. Zugleich erklären sich damit auch die Osterfeuer, die vielen Gegenden Schleswig-Holsteins und anderswo begonnen werden. Berühmt ist das Osterfeuer am Blankeneser Elbufer am Ostersonnabend, das in manchen Jahren bis 40.000 Besucher anzog.

hier weiter.

Biikebrennen am Vorabend des Petritages

Arlau und Wehle in der Hattstedter Marsch

Einsamer Angler

Seenlandschaft bei der Wehle in der Hattstedter Marsch

Zaun im Wasser

Wildgänse in der Hattstedter Marsch

Winterbilder

Waldlichtung bei Drelsdorf

Wiese bei Drelsdorf mit Waldhintergrund

Schafherde auf einer Wiese bei Drelsdorf

Irgendwo bei Drelsdorf im Halbdunkeln während der kurzen Schneephase

Eichenlaub im Winter im Forst Waldheim bei Bohmstedt

Durch die Löwenstedter Sandberge

Die Photos rund um die Löwenstedter Sandberge, geben eine mit Wacholderbüschen bewachsene Heidelandschaft wieder. Seltene Pflanzen, wie Kreuzblümchen, Bärentraube, Arnika, Heide-Segge, und typische Trockenrasenarten wie Tüpfeljohanniskraut, Schafgarbe, Mauerpfeffer und Hasenklee sind hier vorhanden. Ein ehemaliger Bahndamm durchzieht das Gebiet, das seit dem Jahr 1939 Naturschutzgebiet ist. Es wird vom Naturschutzbund (Nabu) betreut. Er ist ebenso Eigentümer wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und dem Kreis Nordfriesland. Einige kleinere Bereiche gehören neben Privatbesitz zur Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe, den Gemeinden Löwenstedt und Joldelund, sowie den Wasser- und Bodenverbänden.

Zum kleinen Rundgang lädt nun diese Bilderfolge ein hier weiter.

40 Jahre Pressefotografie im Haus der Fotografie

Eröffnung der Ausstellung Pressefotografie

Die vier Hamburger Pressefotografen Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sawatzki waren in den letzten vierzig Jahre mit ihrer Kamera immer dabei, wenn etwas in Kultur, Politik, Wirtschaft, Sport und Reportagen festgehalten und in den unterschiedlichsten Medien veröffentlich werden sollte.

Nun haben sie ihr Lebenswerk in vielen Stunden gesichtet, sortiert und aufgearbeitet. Nach langen Diskussionen haben sie sich entschlossen aus diesem Fundus eine große Retrospektive der Pressefotografie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Ausstellung im Haus der Fotografie befindet sich am Außenhafen 28, 25813 Husum. Sie dauert noch bis 31.August 2023. Die Öffnungszeiten sind Mitwoch bis Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und Sonntags von 11 bis 16 Uhr.

Hier geht's weiter.

Krokusblüte in Husum im Jahre 2023

Die Blütenpracht im Husumer Schloßgarten

Im März dieses Jahres kommen am Wochenende wieder viele Besucher von nah und fern, um die Blütenpracht im Husumer Schloßgarten zu bewundern. Dieses Jahr gibt es keine Maskenpflicht im Park, die wohl die vielen Krokusse vor "Ansteckung" schützen sollten. Die Krokusse sind übrigens dereinst aus Florenz an den Husumer Hof der Herzoginwitwe Marie Elisabeth von Gottorp gelangt. Seit im 19. Jahrhundert der Schloßgarten in einen englisch geprägten Schloßpark umgewandelt wurde, streuten sich die Samen der Krokusse im Laufe der Jahre aus und verteilten sich weit über das Parkgelände, sogar noch weiter über manche historischen Stätten in der Stadt, wie das Witwenstift der Asmussen-Woldsen-Stiftung oder des Klosterstifts Ritter St. Jürgen im Osterende.

Zum kleinen Rundgang lädt nun diese Bilderfolge ein hier weiter.

Woher kamen die Dänen?

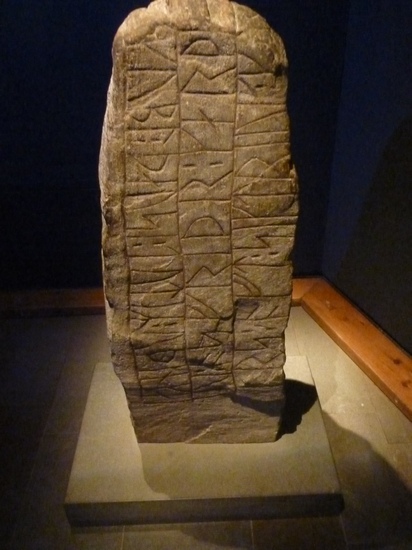

Abbildung: Der Runenstein von Busdorf. Nachbildung im Haithabu-Museum

Was ist nicht alles geschrieben worden, über unsere Vergangenheit, über die Vergangenheit unserer Nachbarn, vor allem Dänemark und Frankreich. Die Dänen kamen vom Schwarzen Meer? Die Franken als Nachbarn der Sachsen und der Friesen. Die Normannen als Nachfolger der Westgoten?

War die Gudrun der Kudrun-Sage eine Wikingerprinzessin von der Eidermündung? Oder kam sie vom Schwarzen Meer? Viele Spekulationen und Fehlinterpretationen machen es schwer, sich an den Wahrheitskern des Sagenstoffs anzunähern.

Hier geht's weiter.

Antoinette Bourignon, die "Erbin von Nordstrand"

Warum lohnt es heute noch, sich mit dieser Frau und ihren Schriften auseinanderzusetzen? Und warum hat ihre Person bis heute Theologen, Denker und Schriftsteller beschäftigt. Ihr damaliges religiöses und soziales Wirken ist heute zwar weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl im Laufe der Jahrhunderte sich bekannte Philosophen und Persönlichkeiten wie Immanuel Kant, Martin Buber, Leszek Kolakowski oder Walter Mehring sich durchaus ihrer Person und ihres Werks angenommen haben. Walter Mehring, ein linker Literat und Kabarettist der Weimarer Zeit, war beispielsweise von der Person Antoinette Bourignon so sehr angetan, daß er ihr Leben in seinem 1923 geschriebenen und 1927 erschienenen Roman "Paris in Brand" nachzeichnete und ihn so sehr beschäftigte, daß er seine modernen Romanpläne über den Haufen warf und über die Bourignon-Lektüre sogar sein Pariser Montmartre-Nachtleben vernachlässigte.

Hier geht's weiter.

Sylt Impressionen Frühjahr 2021

Foto: Wolfgang Timm, Husum-Sylt-Madrid

Jetzt sind sie wieder da die Touristen. Fröhliches Strandleben, Shopping in den Geschäften. Und davor? Leere Strände, Leere Straßen, Sylt hat sich wieder. Die Einheimischen unter sich. Nur Vereinzelte tummeln sich am Strand, Eltern mit Kindern, vereinzelte Hunde, in der Brandung. Auch Windsurfer, die sich in die Brandung wagen. Hinter den Dünen schweigt das Leben. Die Züge, die die Einheimischen, Pendler und Touristen auf dem Sylter Damm zur Insel und zurück fahren, sind fast leer. Doch langsam erwacht der Inseltourismus. Und seit Himmelfahrt wieder sprunghafter Anstieg des Inseltourismus.

Zu den Sylt Impressionen 2021 lädt nun eine Bilder-Show ein. Hier geht's weiter.

Dockkoog Winterspaziergang 2020

"Der Kasten, das Hotel muß weg", aber dieser Kasten, das ehemalige Nordseehotel, versehen mit seiner ausgebrannten Kuppe steht immer noch. Wie lange? Große Pläne hatten die Investoren einer Ferienresidenz, haben die Stadtväter der Stadt Husum vor mit der Neugestaltung der Dockkoogspitze, die im Sommer besonders Husumer Badenden bislang zur Verfügung steht. Doch den Strich durch die Rechnung hat die zu erwartende Deicherhöhung gemacht, da in den nächsten Jahrzehnten angeblich ein erhöhter Meerespiegelanstieg zu erwarten ist.

So soll dieser Bilderrundgang durch den Dockkoog gerade zur Winterszeit einerseits diesen Ort als attraktives Ziel von Spaziergängern als auch desolaten Zustand desselben dokumentieren.

hier weiter.

Allgemeine Beschreibung der Hallig Gröde

Mit zur Zeit neun Einwohnern (Jahr 2020) ist sie die kleinste Gemeinde in Deutschland. Gröde ist mit Appelland zur heutigen Hallig zusammengewachsen und ist 277 ha groß. Gröde ist eine der 10 Halligen im Nordfriesischen Wattenmeer. Da in den stürmischen Jahreszeiten das Landunter auf den Halligen zum Alltag gehört, stehen die Häuser stehen auf sicheren Warfen, denn das Halligland ist nur durch einen kleinen befestigten Sommerdeich geschützt.

hier weiter.

Seit Gedenken hing dieses Halligbild von

der Insel Gröde im Wohnzimmer meiner Eltern.

Drei Häuser befinden sich auf der Insel.

|

|